- 25. September 2024

- Tradition & Innovation

- Christian Steiger

Revolution auf dem Campingplatz

Vor 40 Jahren erscheint das erste Designer-Wohnmobil.

Auf Äußerlichkeiten kommt es der Caravaning-Branche in den frühen Achtzigern noch nicht an. Camper achten auf Stehhöhe und Bettenmaß, auf die Dicke der Seitenwände und die Größe der Heckgarage, doch das Design ist ihnen so egal wie der Zimmerpreis eines Fünf-Sterne-Hotels – sie kennen es ja nicht anders. Wohnmobile sind Weiß oder Beige, mehr Individualität ist nicht vorgesehen. Und innen drin sieht’s aus wie in der Pension Gertrud, wenn’s nicht gerade ein Oberklasse-Modell ist. Bis Hobby auf dem Caravan Salon 1984 den 600 präsentiert. Der ist Deutschlands erstes Designer-Wohnmobil und wirkt im Einerlei der weißen Ware so mondän wie eine Yacht auf Rädern. Teuer ist so ein Hobby 600 aber trotzdem nicht, was ihn vom ersten Tag an zum Erfolgsmodell nicht.

Der Triumph des Teilintegrierten

Nebenbei ist der Hobby 600 auch noch der erste Teilintegrierte, der sich auf dem deutschen Markt durchsetzen kann – schon dafür hat er den Dauerstellplatz in der Hall of Fame des Fernwehs verdient. Für Nicht-Wohnmobilisten: Teilintegriert heißt, dass die Fahrerkabine des Basis-Fahrzeugs erhalten bleibt. Der Wohnmobil-Aufbau beginnt erst hinter den Türen, das drückt den Herstellungspreis und macht einen Glasschaden unterwegs nicht zum Drama, weil anders als bei Vollintegrierten keine teure Kleinserien-Scheibe gebraucht wird.

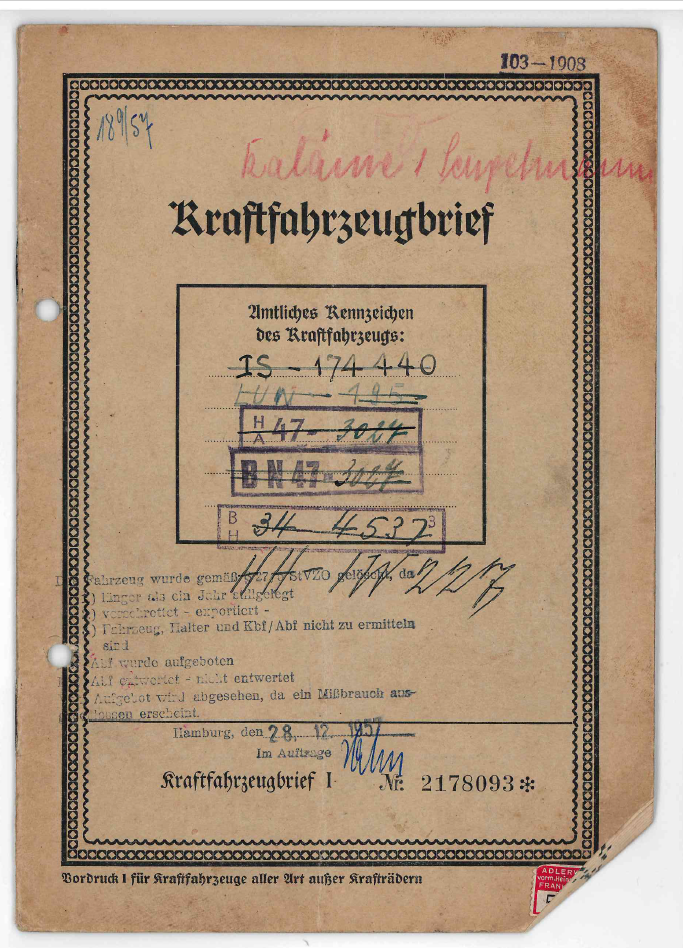

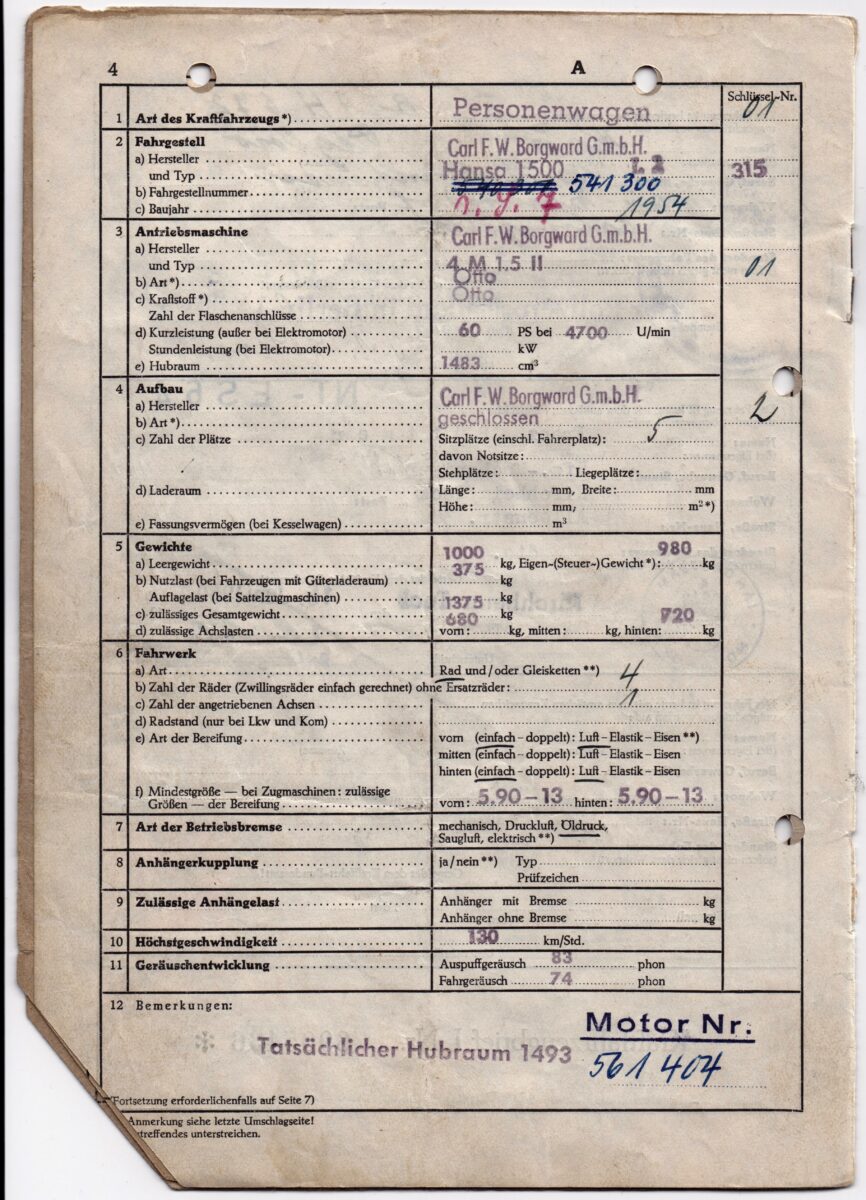

Los geht es in einer Garage

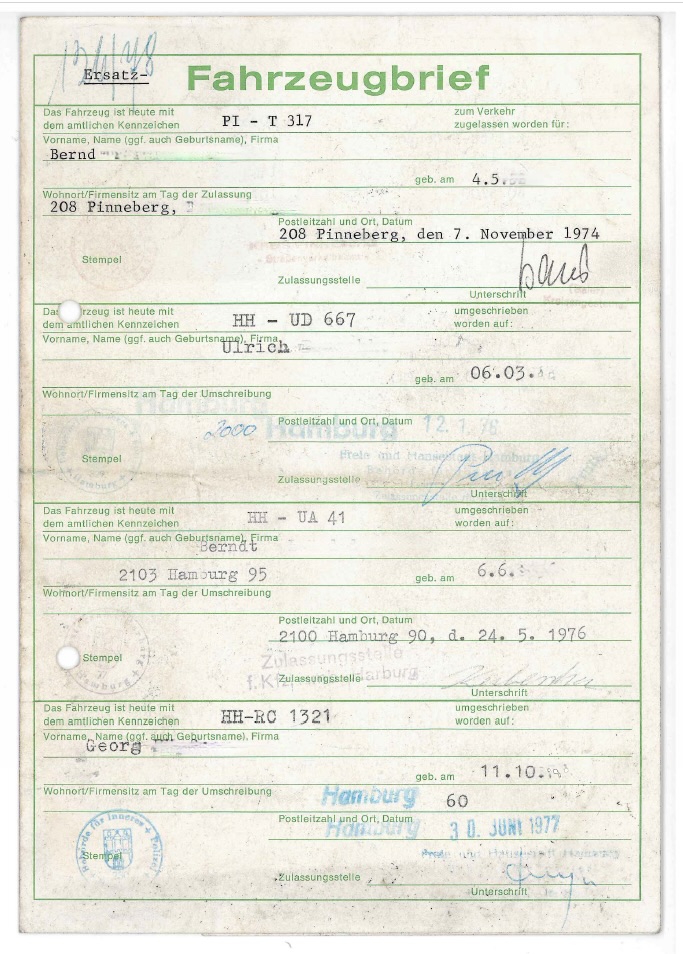

Wie so oft in der Automobil-Geschichte steht auch hinter dem Hobby 600 ein Einzelunternehmer, der sich mehr traut als seine Mitbewerber. Vielleicht liegt es auch daran, dass dieser Harald Striewski, Jahrgang 1937, gar kein Autokonstrukteur ist, sondern Schiffbau-Ingenieur. Die Karriere in der Caravaning-Branche beginnt 1965 in der Garage seines Eigenheims in Fockbek bei Rendsburg, wo er den ersten Wohnwagen baut. Die 3000 Mark fürs Material hat er nicht, deshalb pumpt er seine Tante an. Und die muss nicht lange auf die Rückzahlung warten, denn bevor der junge Familienvater im eigenen Caravan verreisen kann, hat er ihn für 6000 Mark verkauft. Bald darauf wird aus dem Hobby des Schiffbauers die größte Wohnwagen-Marke Europas und zeitweise auch der Welt.

Foto: Hobby

Der Chef ist sein eigener Designer

Auch sein erstes Wohnmobil entwirft Striewski ab 1982 selbst. Aus der kleinen Garage ist eine Fabrikhalle geworden, doch sonst hat sich nicht viel geändert: Die alten, nicht ganz scharfen Fotos zeigen den Chef, wie er in Arbeitsklamotten am ersten Holzmodell feilt. Nur das riesige Heckfenster der Studie schafft es nicht in die Serie, der spoilerartige Heckabschluss und die schrägen Seitenfenster dagegen tragen ab 1984 zum Wiedererkennungswert des Hobby 600 bei. Auch die gewölbten Seitenwände erregen erhebliches Aufsehen. Und dazu kommt die auffällige Farbgebung, denn Striewski setzt auf vornehmes Goldmetallic, Champagner getauft.

Günstig trifft mondän

Beim Basis-Fahrzeug bleibt Hobby bodenständig, der Avantgarde-Camper aus Fockbek steht auf dem Flachboden-Fahrgestell des damals noch recht neuen Fiat Ducato. Innen dagegen setzt sich der Hobby 600 mit seinen luxuriösen Details vom Wohnmobil-Mainstream ab. Schon das Bord Control Center über der Kabine, mit dem sich die Technik des Aufbaus steuern und überwachen lässt, ist ein spektakulärer Anblick. Goldfarbene Polster kontrastieren mit dunkelblauem Kunstleder oder Velours als Wandverkleidung, hölzernen Schrankklappen und Berberteppich auf dem Boden, das gibt es sonst eher bei hochpreisigen Yachten als in Wohnmobilen der 45.000-Mark-Klasse. Auch das lässt selbst abgeklärte Tester zu Hobby-Fanboys werden.

Foto: Hobby

78 PS müssen erstmal reichen

Niemanden stört, dass der Hobby 600 das Temperament einer Wanderdüne entwickelt, ganz gleich, ob ihn seine Bewohner mit 72-PS-Dieselmotor oder 78-PS-Benziner bestellen. Und auch anspruchsvolle Camper sind abends gerne bereit, die hintere Sitzgruppe per Polster-Tetris zum Doppelbett umzubauen. Erst 1987 bietet Hobby das Erfolgsmodell mit festem hinterem Querbett an. Die heute übliche Kassettentoilette und Dreipunkt-Gurte im Wohnbereich folgen sechs Jahre später. Der Popularität des Trendsetters schadet es nicht, weshalb ihn die Leser von „Promobil“ zwölfmal hintereinander zum „Reisemobil des Jahres“ wählen.

Wer Kontakt zur Fangemeinde sucht: hobby600.de

Foto: Archiv Christian Steiger