- 09. September 2022

- Einblicke & Chancen

- Michael Petersen

Vielfältige Jobmöglichkeiten: Die GTÜ hat dem Nachwuchs etwas zu bieten

Angefangen bei Prüfingenieurin und Prüfingenieur: Krisenfeste Berufsbilder, die Zukunft haben.

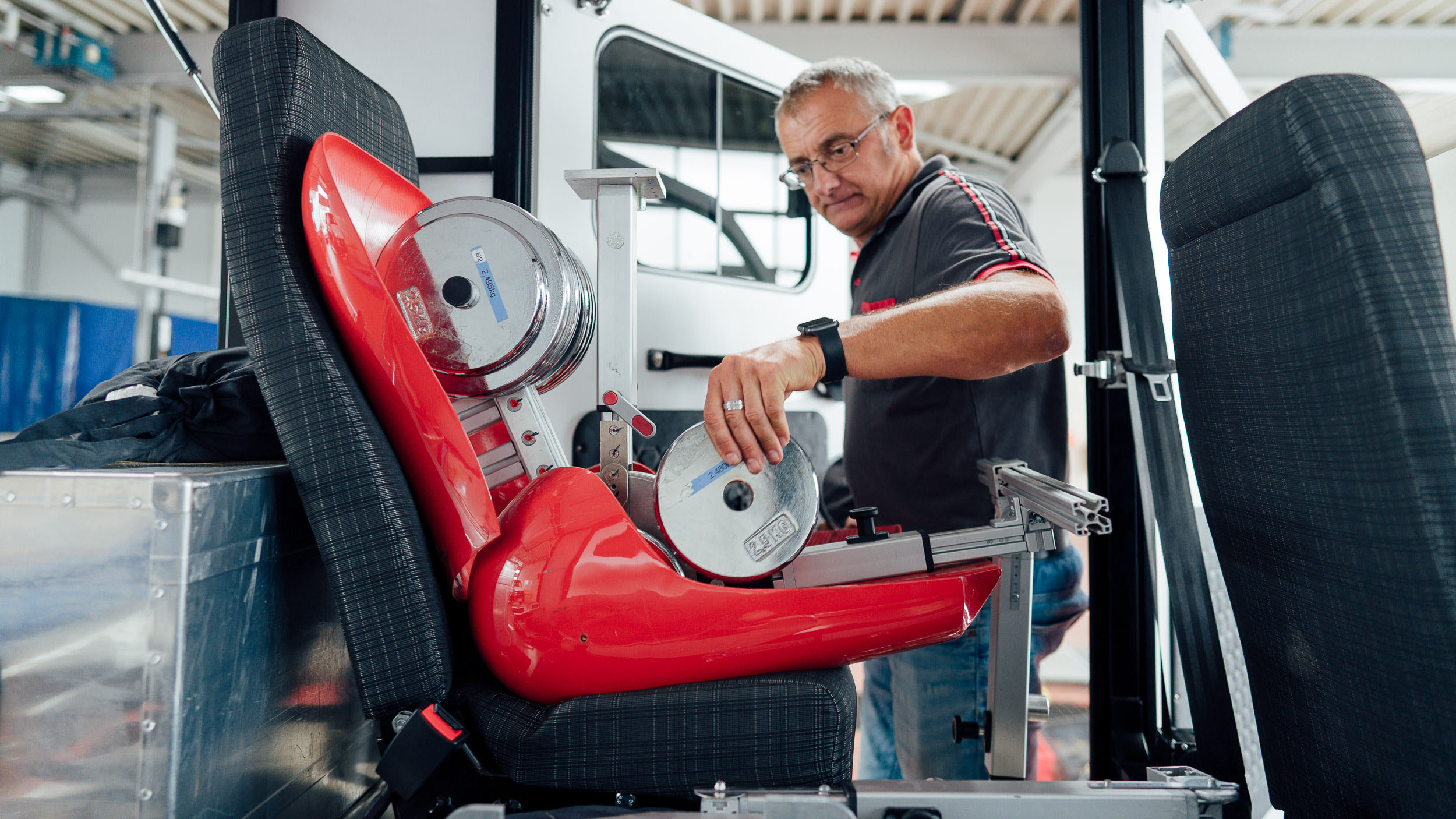

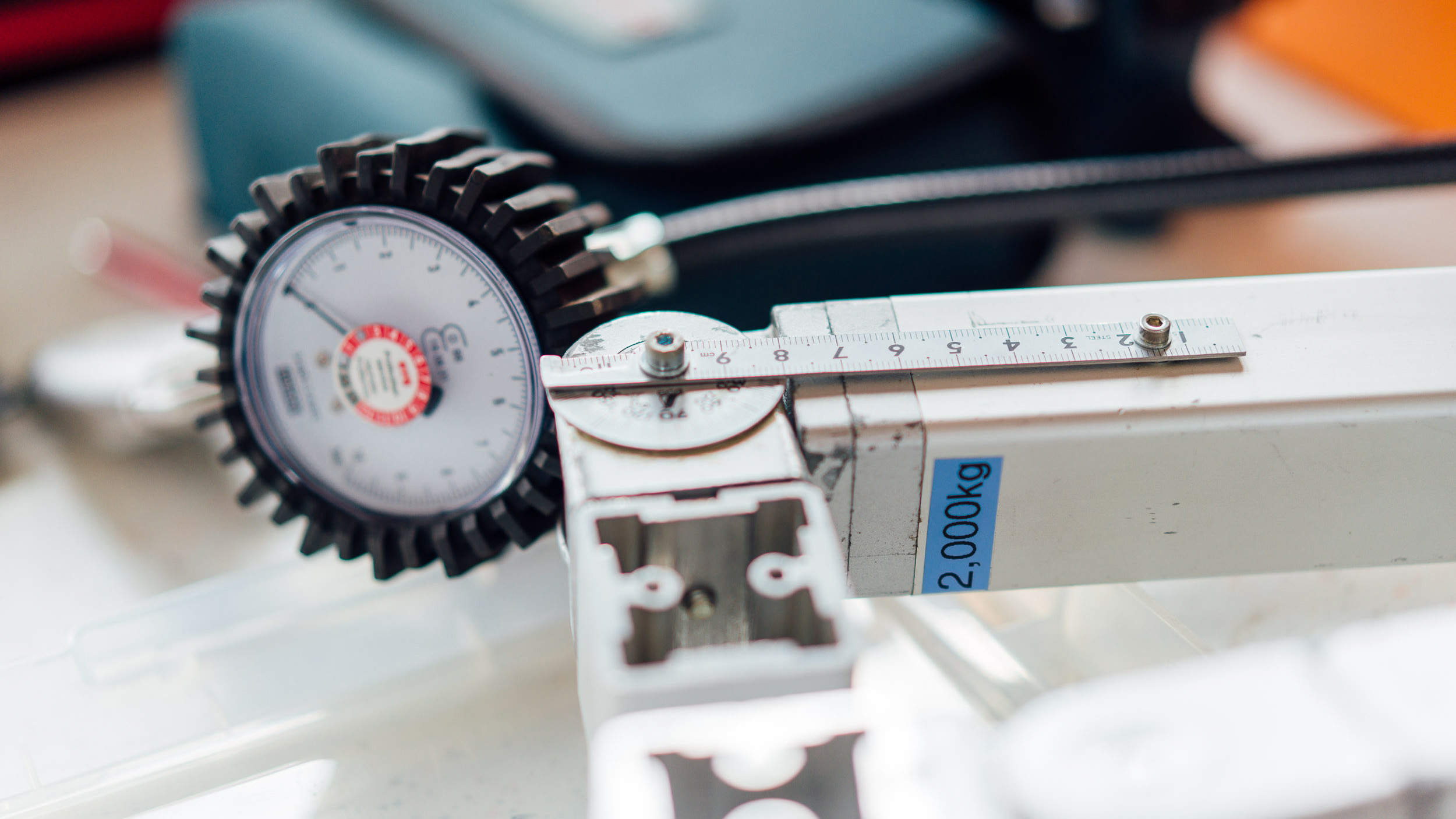

Hermann Schenk ist leidenschaftlich bei der Sache, für die er wirbt. „Solange es Fahrzeuge gibt, die periodisch gesetzlich geprüft werden müssen, wird es diese Tätigkeit geben“, sagt er mit tiefer Überzeugung. „Es ist ein besonders krisenfester Beruf. Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure sind sozusagen immer und überall gefragt, niemand muss fürchten, dass sein Arbeitsplatz ins Ausland verlegt wird.“ Hermann Schenk muss es wissen, arbeitet der Gebietsbeauftragte doch seit 1987 in der Branche – davon mehr als 21 Jahre bei der GTÜ. Er informiert Studentinnen und Studenten und andere Interessierte über das Berufsbild einer amtlich anerkannten Kfz-Prüfingenieurin bzw. eines amtlich anerkannten Kfz-Prüfingenieurs insbesondere bei freiberuflichen Sachverständigen. Deutschlandweit sorgen mehr als 5.000 Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure sowie Sachverständige der GTÜ an gut 10.400 Standorten für Sicherheit auf den Straßen, in dem sie Fahrzeuge vom Roller, über Lastwagen und Busse bis hin zum speziellen Schwerlasttransporter im Blick haben. An diesem Abend richtet er seine Worte an Absolventen des Maschinenbaustudiums der Hochschule Mannheim. Schick gekleidet, voller Vorfreude und bereit für ihre Zukunft zeigen sich die mehr als einhundert jungen Frauen und Männer im Auditorium des Technoseums. Die GTÜ kann ihnen einiges bieten.

Gefragt: Wissen und Kontaktfreude

Alle hören genau zu, als Hermann Schenk detailliert das spannende Berufsbild der Prüfingenieurin bzw. des Prüfingenieurs beschreibt. Mindestalter 23 Jahre, abgeschlossenes Studium in Fahrzeugtechnik, Maschinenbau oder Elektrotechnik, eine vielseitige Zusatzausbildung für die Tätigkeit zur Prüfingenieurin bzw. zum Prüfingenieur sowie die Fahrerlaubnis für so ziemlich alle Fahrzeugklassen – das sind attraktive Eckdaten. Besonders am Herzen liegen Schenk die „Softskills“. Spaß am Umgang mit Mensch und Technik soll die Prüfingenieurin/der Prüfingenieur haben, Kommunikationsfreude besitzen, dem Kunden auch erklären können, was er tut.

Auszeichnung für vielseitige Ausbildung

Die GTÜ tut sehr viel, um qualifizierten Nachwuchs zu gewinnen. Neben den Hochschulaktivitäten bildet sie jedes Jahr junge Menschen aus. Und das sehr erfolgreich: Seit dem 1. September 2022 betreut das Unternehmen insgesamt sechs Auszubildende der Fachrichtung Industrie in seinen Reihen und hat zudem zwei weitere Ausbildungsplätze für Fachinformatik eingerichtet, ebenfalls in der IT werden zwei Praktikanten der Akademie für Datenverarbeitung Böblingen betreut.

Außerdem werden verschiedene Möglichkeiten eines dualen Studiums angeboten. Von Oktober an wird die GTÜ 23 dual Studierende in den Fachrichtungen BWL, Informatik und Maschinenbau mit Vertiefung Kfz-Prüftechnik betreuen. In diesem Jahr starten die neuen Studentinnen und Studenten erstmals mit dem Studienlehrgang BWL-Digital Business Management. Studierende, die in diesem Jahr fertig sind, werden übernommen. All‘ das bleibt nicht unbeachtet: Für ihre Ausbildungsleistung wurde die GTÜ erst im letzten Jahr von der Zeitschrift Capital ausgezeichnet und konnte sich bei der Studie „Beste Ausbilder“ erfolgreich durchsetzen. Darüber hinaus hat die GTÜ-Zentrale in Stuttgart gerade erst einen Kennenlerntag für ihre Azubis und Studierenden durchgeführt, bei denen sie sich austauschen und die Ausbildungsleiterinnen Nikoletta Kirgidis und Lisa Bernreiter kennenlernen konnten.

Mit der GTÜ in eine faszinierende Zukunft

Die GTÜ unterhält Kontakte zu rund 20 Hochschulen in ganz Deutschland. Meist sind umfassende und langfristige Kooperationen vereinbart. Das Spektrum ist groß: Etwa Exkursionen zu GTÜ-Prüfstellen, Teilnahme an Hochschulmessen oder auch Mitgliedschaften im Förderverein der Hochschule gehören dazu. Ebenso geht es um Gestaltung und Unterricht des Lehrmoduls „Schaden und Bewertung an Krafträdern“ für den Bereich Fahrzeugtechnik durch einen GTÜ-Experten. Auch bietet die GTÜ Studierenden des Maschinenbaus und der Fahrzeugtechnik Praxissemesterplätze in der Zentrale in Stuttgart oder bei einem GTÜ-Partner.

Informationen zu Abschlussarbeit, Werkstudententätigkeit, Praxissemester und Praktika, für das Studium und das BOGY-Schülerpraktikum, gibt es hier bei der GTÜ.